Fernsehapparate und Videoprojektionen erobern die Museen

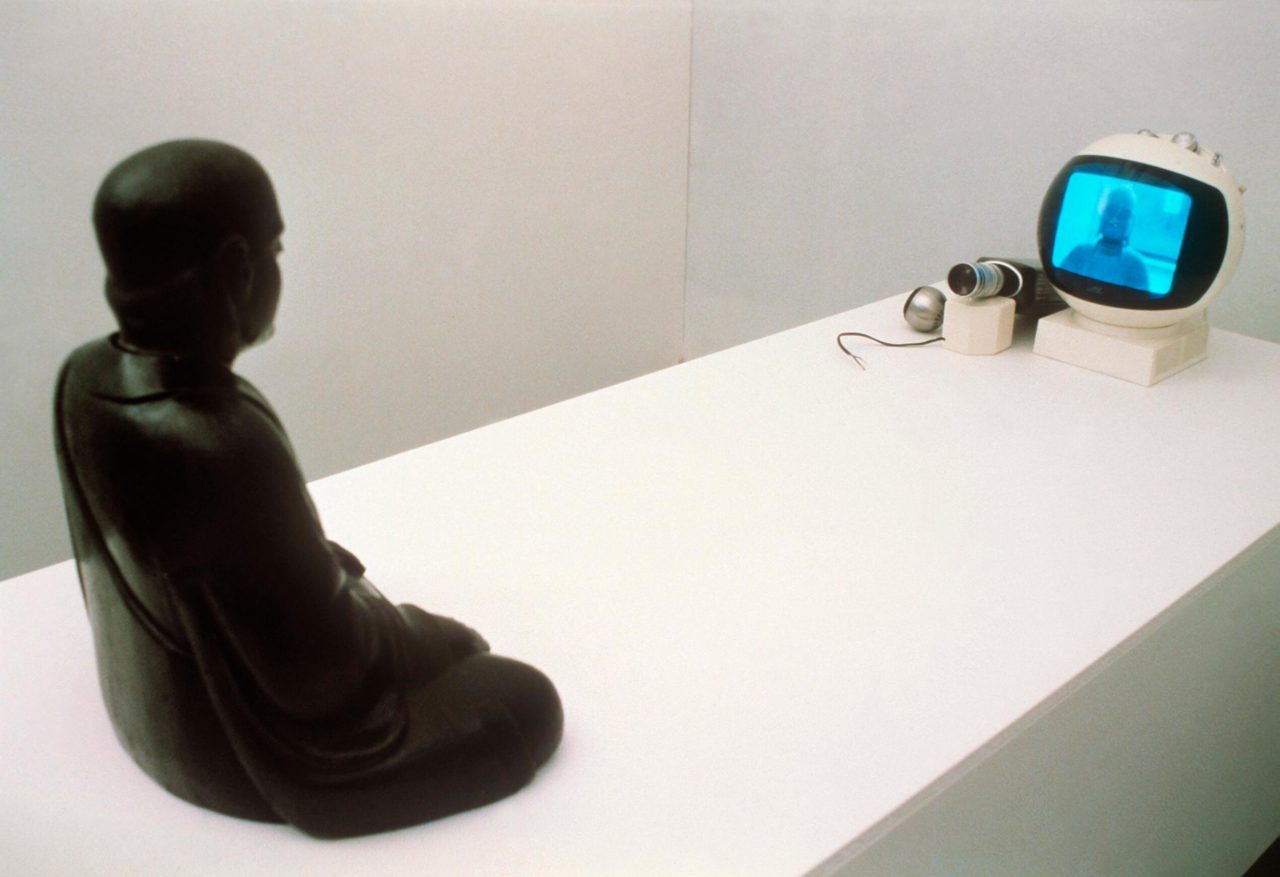

Ein meditierender Buddha

Künstlerinnen und Künstler wie der Koreaner Nam June Paik, der mit seinem TV-Buddha den Fernsehapparat museumstauglich gemacht hat und als „Vater der Videokunst“ gilt, experimentieren in den 1960er Jahren mit radikal neuen Bild- und Darstellungsformen.

“Ich möchte den Fernsehmonitor so präzise gestalten wie Leonardo, so frei wie Picasso, so farbenfroh wie Renoir, so tiefgründig wie Mondrian, so heftig wie Pollock und so lyrisch wie Jasper Johns.”

Auch Andy Warhol trägt mit seinen berühmten Filmen „Blow Job“, „Kiss“ oder „Eat“ dazu bei, dass Video und Fotografie bald als eigenständige Kunstformen anerkannt werden. Zudem hat die Auflösung der traditionellen Gattungsgrenzen durch den von Joseph Beuys eingeführten „Erweiterten Kunstbegriff“ bereits begonnen, was die Anerkennung der Fotografie als eigenständige Kunstform zusätzlich begünstigt.

Der Rembrandt des Video-Zeitalters

Der US-Amerikaner Bill Viola beschäftigt sich seit den frühen 1970er Jahren mit den Möglichkeiten von Videokunst. In seinen Videos und Installationen befasst er sich mit sinnlicher Wahrnehmung und Selbsterkenntnis. Dabei spielen Elemente wie Feuer und Wasser, aber auch Musik immer wieder eine wichtige Rolle. Für seine bildmächtigen Videoinstallationen feiert die Kritik Viola auch schon mal als „Rembrandt of the video age“.

Good Boy Bad Boy

Der US-amerikanische Künstler Bruce Nauman untersucht mit Skulpturen, Film, Video, Fotografien, Rauminstallationen, Neonarbeiten und Performance die veränderlichen Erfahrungen von Körper, Zeit, Raum, Bewegung und Sprache.

Häufig spielen dabei Wiederholungen eine zentrale Rolle. In der Videoinstallation „Good Boy Bad Boy“ von 1985 stehen zwei Monitore nebeneinander. Auf dem einen ist ein schwarzer Mann zu sehen, auf dem anderen eine ältere weiße Frau. Beide sprechen dieselben hundert Sätze, die aus der wiederholten Konjugation des Verbs „to be“ in Verbindung mit dem Begriff „good boy“ bestehen: „Ich bin ein guter Junge. Du bist ein guter Junge. Wir sind gute Jungs“ und so weiter.

Sie beginnen in einem neutralen, sachlichen Ton und werden immer lebhafter, bis sie bei der fünften Wiederholung beinahe wütend wirken. Allein die Wiederholung der Sätze, verbunden mit einem leichten Zeitversatz, da die beiden nicht gleich schnell sprechen, lässt die oftmals moralischen Aussagen immer bedrohlicher erscheinen.

Ein Museum, das sehr viel mehr ist

Das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, kurz: ZKM, hat es sich zur Aufgabe gemacht, aktuelle Entwicklungen in Kunst und Gesellschaft zu erkennen und die klassischen Künste ins digitale Zeitalter fortzuschreiben. Durch die Verbindung von Forschung und Produktion, Ausstellung und Aufführung, Sammlung und Archiv kann das ZKM die Entwicklung der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts in großem Umfang abbilden. Neben regelmäßigen Ausstellungen zum Beispiel von Computergrafiken und Animationen, Licht- und Klangexperimenten zeigt das ZKM immer wieder viel beachtete Einzelschauen von internationalen Künstlerinnen und Künstlern wie Bill Viola, Olafur Eliasson, Sylvie Fleury oder Robert Wilson. Das ZKM gilt als „Mekka der Medienkünste“.

24 Hour Psycho

Der schottische Künstler Douglas Gordon wird 1993 mit einer 24-Stunden-Version des Alfred-Hitchcock-Klassikers „Psycho“ bekannt. Danach befasst sich Gordon immer wieder damit, Kinoklassiker durch formale Eingriffe zu verfremden. 1998 etwa beschließt er, den Film „The Searchers“ (deutsch: „Der schwarze Falke“) von John Ford auf die Dauer der Handlung des Films auszudehnen: insgesamt fünf Jahre. Teile davon werden in der Wüste des Monument Valley realisiert. In „Between Darkness and Light (after William Blake)“ projiziert er zwei Filme der Kinogeschichte – „Der Exorzist“ von William Friedkin und „Das Lied von Bernadette“ – aus entgegengesetzter Richtung auf dieselbe freistehende Leinwand, so dass sie sich überlagern.